De Lacerda, o liberal, ao Gilvan da Federal

Será que a direita brasileira do passado algum dia foi realmente democrática?

Campanha eleitoral de Jânio Quadros em 1960. Foto: Arquivo Nacional / Wikimedia Commons

Por Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida

Vejo o debate na TV, um jovem professor, naquela pressa de última fala, menciona Carlos Lacerda a fim de contrastar a direita do passado, ciosa da tolerância e da democracia, com a de hoje, obscurantista e violenta. Receio que essa confusão involuntária obscureça pontos de contato entre a principal corrente do liberalismo político-partidário brasileiro no período 1946-1964 e a perigosa aproximação entre neoliberalismo e neofascismo desencadeada na segunda década deste século, e que ainda emite sinais de expansão. Mesmo assim, perto de Carlos Lacerda, o deputado Gilvan Aguiar Costa, Gilvan da Federal, do PL capixaba, é um esforçado aprendiz.

Complicada questão de método. Embora se trate das mesmas estruturas de dominação, seis décadas de história da formação social brasileira e do sistema imperialista comportam imensa complexidade. Também passo correndo pela questão teórico-ideológica. Não se trata de descartar em bloco as contribuições do liberalismo tanto nos seus aspectos intrínsecos quanto pelos desafios que apresentam a formulações teóricas e intervenções efetivas daqueles que pretendem transformar o mundo antes que ele acabe. Por outro lado, é sempre bom lembrar que o Brasil é importante referência acerca das relações entre liberalismo e formas extremas de opressão de classe. A começar pela curta distância temporal — três décadas apenas — entre a abolição legal da escravatura e a criação do Partido Nazista (1919-1920) ou mesmo a implantação do regime, a partir de 1933.

Relações perigosas entre liberalismo e opressão sociopolítica receberam importantes e sofisticadas tematizações com referências, por exemplo, às ideias fora do lugar e ao autoritarismo instrumental. Na sequência, vieram teses fundamentais acerca das relações entre Estado e as complexas relações de classes desde o império escravista moderno, o que passou pelas reconfigurações do sistema imperialista. Enfim, também merecem destaque os trabalhos que contribuíram, inclusive, para a dignificação científica do estudo de partidos políticos no Brasil durante a IV República. Devedor de todas essas importantes contribuições, especialmente da terceira, limito-me a destacar um aspecto que talvez mereça abordagem mais detalhada: sob o impacto da reconfiguração do campo imperialista após a Segunda Guerra Mundial, uma nova determinação da luta ideológica aprofundou as contradições entre liberalismo e democracia no interior da União Democrática Nacional, o principal partido liberal-democrata deste país ao longo do período 1946-1964.

Referências a personagens individuais ou a órgãos de imprensa não devem obscurecer a preocupação fundamental com relações sociopolíticas. O ponto central não é Carlos Lacerda ou Afonso Arinos — dois destacados udenistas —, mas a extraordinária inserção que tiveram o tempo todo nas relações de classes, especialmente em múltiplas esferas institucionais, do Parlamento às Forças Armadas e diversos aparelhos ideológicos. Enfim, referências anedóticas, inclusive jornalísticas, têm um caráter meramente ilustrativo e citações bibliográficas precisas serão apresentadas em texto mais longo a ser publicado em breve.

O partido dos candidatos armados

Um dos aspectos mais inquietantes da IV República brasileira foi a posição proeminente de militares no principal partido político que se apresentava como a expressão máxima da liberal-democracia: a UDN. Sim, houve heterogeneidade na dinâmica do partido ao longo de seus vinte anos de vida. Porém, no fundamental, as posições hegemônicas no interior da UDN foram elitistas, anti-desenvolvimentistas e claramente pró-imperialistas.

Houve quatro eleições presidenciais. Nas três primeiras, os candidatos udenistas foram, ao mesmo tempo, militares e efetivos dirigentes do partido (Eduardo Gomes, em 1946 e 1950; Juarez Távora, em 1955). Nas três, eram estreitamente ligados aos EUA, além de antidesenvolvimentistas; e foram derrotados. Em duas ocasiões (eleição de Vargas, em 1950; e de Kubitschek, em 1955), os principais dirigentes udenistas tentaram impedir a existência da principal candidatura adversária e, diante da derrota nas urnas, tentaram impedir a posse do eleito, que só se realizou graças, em primeira instância, a um importante aspecto extra-eleitoral: as relações no interior das Forças Armadas, especialmente no Exército.

Na sequência de duas eleições, liberal-democratas questionaram a legitimidade do governo com resultados danosos, imediatos e de médio prazo, inclusive para os chefes do executivo. Um deles, Getúlio Vargas, praticamente deposto, suicidou-se no exercício do mandato, em 24 de agosto de 1954. Outro, Juscelino Kubitschek, teve, três anos após governar o país, seu mandato de senador cassado e seus direitos políticos suspensos pelo regime militar; e morreu em circunstâncias ainda pouco esclarecidas.

Durante todas as quatro eleições, os candidatos udenistas foram apoiados, em nome da democracia liberal, pelos grandes meios de comunicação brasileiros, apoio também dedicado ao golpe de 1964 que, em aparente paradoxo, extinguiu esta democracia liberal (restrita). E, com algumas rusgas do principal deles, esses grandes meios apoiaram a ditadura militar.

No quarto e último pleito, com um candidato de ocasião, Jânio Quadros, a UDN venceu. Durante a IV República, foi a primeira vez em que — pasme-se! — na inexistência de contestação ao processo, um civil em final de mandato (no caso, JK) transferiu o cargo, em ambiente político da maior tranquilidade, ao sucessor igualmente civil e vitorioso nas urnas. Aparentemente estavam dadas as condições para que o novo governo fosse o da consolidação — e, quem sabe, aprofundamento — da democracia liberal no Brasil. Todavia, sete meses depois, o mandato desembocou em tamanha crise que o país ficou à beira de uma guerra civil. O presidente, às turras com a UDN, comunicou sua renúncia aos ministros militares, os quais, por sua vez, vetaram a posse do vice, herdeiro político de Getúlio Vargas. Atualizou-se, em novos termos, a crise de meados da década anterior.

O vice-presidente, João Goulart, foi empossado, mas graças à mudança do sistema de governo, o que implicou restrições à capacidade diretiva do Executivo e, portanto, grande vitória para os golpistas. Estes, anistiados, ganharam, a exemplo do ocorrido no início dos anos JK, uma espécie de bolsa-recuperação para tentarem outra vez. Em razão de um amplo acordo, o parlamentarismo foi revertido via plebiscito, mas, 14 meses depois, veio o golpe militar cuja principal base político-partidária era a UDN.

O jovem João Goulart foi um medalhista discreto. Político estritamente institucional, de índole pacífica e fama de conciliador, permanece o recordista em acidentes políticos com militares indisciplinados: seis vezes em dez anos. Ministro do Trabalho, foi alvejado, juntamente com o ministro da Guerra, pelo Memorial dos Coronéis, sendo destituído em 22 de fevereiro de 1954 (e o maior atingido foi Getúlio Vargas); sua chapa em parceria com JK foi vetada, mas resistiu; a vitória eleitoral de ambos foi questionada, salvando-se graças ao “golpe da legalidade”; em agosto de 1961, vetaram sua posse na Presidência da República; em setembro, impuseram o Parlamentarismo; o sexto atropelo em uma década foi o golpe de 1964. Morreu no exílio aos 57 anos de idade.

Em cerca de 19 anos, o único presidente eleito com a legenda da UDN deu no que deu. E mesmo o vice de Getúlio Vargas, Café Filho, praticamente fugiu do cargo, recolhendo-se a um hospital. No tempo restante, todos os presidentes eleitos (vices inclusos) foram filiados a dois partidos criados por Getúlio Vargas, o PSD e o PTB. Finda a sua complicada relação com esta democracia de segurança nacional, a UDN, assim como os demais partidos políticos da IV República, foi ingloriamente extinta por meio do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965.

Foram 19 anos de integração nacional sob diversos aspectos. Houve grande explosão em múltiplos aspectos da cultura, como na música, arquitetura, urbanismo, literatura e no futebol: em quatro copas do mundo, dois primeiros lugares e um até hoje amaldiçoado vice. Rolava aquela convicção de que o Brasil tinha de ser o melhor em tudo, até em concurso de miss; e que, onde analfabetos (40% da população adulta) não podiam votar e o partido comunista era proscrito, tínhamos a melhor democracia do mundo.

Porém, mesmo cerceado por restrições eleitorais, sindicais (só organizações urbanas e integradas ao aparelho estatal), étnico-raciais e de gênero, as lutas se expandiram: greves gerais (inclusive políticas) operárias e de classe média; a popularmente vitoriosa campanha da legalidade, que derrotou um golpe militar; expansão do movimento estudantil, que passou para a esquerda; Ligas Camponesas: Comando Geral dos Trabalhadores. O conjunto das frações burguesas e amplos segmentos da classe média reagiram e, com o apoio decidido dos EUA, veio o golpe.

Promessas de um novo mundo

Nos idos de 1946, a IV República brasileira iniciou-se em meio às mudanças cruciais das relações de forças no plano internacional, então marcadas pelos processos de configuração de uma nova hegemonia no campo imperialista, a expansão de um bloco liderado pela URSS e o extraordinário desencadear das lutas de libertação nacional, algumas de caráter socialista, casos da Revolução Chinesa, da Guerra da Coreia e das lutas na então chamada Indochina.

Em meio a esse processo, os EUA possuíam pujança econômica, insuperável capacidade de intervenção político-militar e fortíssima e sedutora presença ideológica que só agora — neste perigoso adentrar do século XXI — emite fortes sinais de fadiga: representavam o país democrático, com economia industrial dinâmica e capaz de acolher a todos que valorizam a liberdade e as oportunidades de trabalhar, adquirir casa própria, automóvel e aquela parafernália de eletrodomésticos que bastava apertar os botões para se chegar às portas do paraíso.

Em meio à saraivada de interpelações acerca de um mundo novo, as acolhidas pelo mais importante núcleo dirigente da UDN eram claras: as do mundo livre sob a forte liderança econômica e política dos EUA, adesão compartilhada por todos os grandes órgãos de imprensa brasileiros e por importante parcela da cúpula das Forças Armadas, especialmente a partir da criação, em 1949, da Escola Superior de Guerra.

O problema é que, como explicou Antonio Gramsci em um texto maravilhoso, americanismo e fordismo não se criam por decreto, mas em meio a importantes mudanças nas relações sociais.

E, no contexto brasileiro em tempos de Guerra Fria, o PSD e o PTB, ambos criados pelo “arcaico” varguismo, estavam mais propensos a políticas desenvolvimentistas do que a moderna UDN. Esta e a grande imprensa liberal, ao mesmo tempo em que glorificavam a sociedade estadunidense, viam-se às voltas com um forte bloqueio ideológico sobre os meios — especialmente políticas estatais fortemente industrializantes — que possibilitassem a transição para o capitalismo industrial, mesmo que dependente. Bloqueio que se manifestava na relação com as classes populares e induzia complicados deslocamentos no plano das práticas e do discurso político.

Esse era um terreno fértil para referências, em novos termos, à corrupção e ao despreparo, com derivações para determinismos étnico-raciais — o que não excluiu a Lei Afonso Arinos — e/ou climáticos. No fundo, apontavam uma suposta incapacidade dos dominados de fazerem escolhas políticas, a começar pelas eleições, com o mínimo de discernimento. A fábula da mortadela que faz o pobre mudar de opinião tem precedentes ilustres.

Se isso faz sentido, o que atualmente se chama de política do ódio é também fortemente determinado por relações sociais — no caso em questão, com uma particularidade a meu ver pouco abordada —, constitutivas do próprio tipo de dependência. Nos tempos da UDN, situações-limite de ideologias que se contorcem diante de bloqueios (no caso, o padrão de dependência) a mudanças sociais cujos resultados aquelas próprias ideologias apresentam genericamente como virtuosas.

E tudo isso anunciado pela explosão da cultura de massas, inclusive o rádio e um cinema popular que, até ao mostrar extermínio de indígenas, encantava corações pelo mundo afora e Brasil adentro.

Passemos a alguns exemplos.

A democracia dos homens de bem

Ao saber da disposição de Getúlio Vargas para se candidatar a presidente em 1950, Carlos Lacerda publicou uma célebre agenda de sucessivas ilegalidades: “Getúlio não será candidato; se for, não se elegerá; caso se eleja, não tomará posse; empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar” (Advertência necessária; Tribuna da Imprensa, 01/06/1950). Em agosto do mesmo ano, a ira de Carlos Lacerda recaiu sobre Getúlio Vargas e também no povo que se deixava empestear pelas palavras fétidas do caudilho, à maneira do que ocorre com a tuberculose e a sífilis. Daí a sábia conclusão: “É uma doença social, o varguismo” (Lacerda, T.I. n. 194,12-13/08/1950).

Eleito com “apenas” 47,83% dos votos contra 29,66% de Juarez Távora e 21,49% de Cristiano Machado, Getúlio Vargas não teve a posse questionada apenas pelo destramelado Carlos Lacerda. Importantes jornais e ilustres juristas da UDN, como Afonso Arinos, foram ágeis em espremer a Constituição para fazer jorrar a regra de maioria absoluta.

Passemos ao quarto item do programa lacerdista: impedir Getúlio Vargas de governar. Sim, especialmente a partir de 1952, a situação de Getúlio Vargas ficou infernal, e a queda ocorreu em 1954.

Mesmo assim, para quem apoia, inclusive por razões táticas e/ou estratégicas, o capitalismo industrial (dependente), com todas as relações de dominação e exploração que isso implica, as realizações foram impressionantes: o CNPq foi criado quinze dias antes de sua posse e estreitamente ligado por ele, Vargas, a uma importantíssima política de desenvolvimento científico-tecnológico; CAPES; BNDE (o S veio depois); recusa de enviar militares brasileiros para a Guerra da Coreia; criação da Petrobrás em tempos do império das Sete Irmãs, e no ano em que se iniciou o longo suplício do primeiro-ministro iraniano Mossadegh; novas e sólidas bases para a industrialização dependente, com destaque para os fundamentos do parque automobilístico; dois aumentos do salário mínimo, o primeiro dos quais, em 1951, após uma “seca” de oito anos (o segundo já foi mencionado). E greves operárias.

Ao contrário do que Carlos Lacerda afirmava, os discursos de Getúlio Vargas para os trabalhadores, nos anos 1950, eram cultos e politizados, cheios de referências a políticas econômicas e a relações sociais, e nada tinham de comunistas. Como vimos, regime, partido e governo possuíam fortes diferenças em relação à social-democracia europeia na época: incorporação dos sindicatos ao aparelho estatal; interdição legal, desde 1947, do partido comunista; proibição dos sindicatos de trabalhadores do campo e de central sindical nacional.

Até em razão do ascenso das lutas dos trabalhadores e de sucessivas derrotas nacionalistas, inclusive no plano militar, o cerco a Getúlio Vargas tornou-se infernal a partir de 1952 e chegou ao clímax com a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 1954, quando foi morto um major da Aeronáutica que, juntamente com outros oficiais, fazia parte da segurança pessoal do udenista. Este foi o ponto de partida para se exigir a destituição de Getúlio Vargas sem qualquer procedimento jurídico formal.

Em 24 de agosto de 1954, o editorial de O Estado de S. Paulo, “Em torno da renúncia”, lamentou a existência, nas Forças Armadas, dos que, em nome da Constituição, eram contrários ao afastamento de Getúlio Vargas, pois seu mandato havia se tornado “incompatível com o interesse nacional”. E alertou para o perigo de que, na continuidade do governo, correriam todos os militares e civis, jornais e estações de rádio que tivessem exigido a renúncia do presidente. Ao lado do editorial, na sessão “Momento Político”, estava a matéria intitulada “Unânimes a Marinha e a Aeronáutica pela renúncia”.

Esse golpe foi conclamado com base em interpretação do interesse nacional por um órgão de imprensa institucionalista que esteve ao lado de quem já havia perdido duas eleições presidenciais (1945 e 1950) e, no ano seguinte, 1955, perderia outra. Órgão que também foi contra a posse de João Goulart em 1961, contra quem desde então passou a conspirar e colheu os louros da vitória em 1964. A diferença em relação ao golpe de 2016, que depôs Dilma Rousseff, é que durante a IV República as ligações eram feitas diretamente com militares, secundarizando-se o apelo formal ao judiciário ou ao parlamento.

Linha de abordagem idêntica foi seguida pela destramelada Tribuna da Imprensa que, em 23 de agosto de 1954, véspera do suicídio de Getúlio Vargas, lançou a manchete em letras garrafais: “Decisão unânime: renúncia de Vargas”; e abaixo, em letras menores: “Os brigadeiros reunidos”. Decisão? Com qual autoridade institucional? Até fazia sentido, pois estava a pleno vapor o inquérito aberto na “República do Galeão”. No mesmo número da Tribuna da Imprensa, “Greve na Marinha e na Aeronáutica se Vargas ficar mais de 48 horas”. No dia seguinte, “Suicidou-se Getúlio Vargas”. E a senha do golpe: “Primeiras declarações do presidente Café Filho: pacificar os ânimos para um governo de união nacional”.

Poucos dias antes, Getúlio Vargas foi procurado pelo general Juarez Távora, de quem recusou a “sugestão” de que renunciasse, o que abriria espaço para a “união nacional”. O mesmo Juarez Távora, comandante da Escola Superior de Guerra que, na sequência, teve dois cargos no governo Café Filho, mantinha estreitas relações com os EUA, seria derrotado nas eleições presidenciais pela dupla Kubitschek-Goulart e, logo em seguida, juntamente com próceres da UDN, questionou o processo de votação.

A interpelação direta às Forças Armadas não significava ausência de grandes juristas nesse embate, especialmente como parlamentares. Afonso Arinos, ativo líder da minoria na Câmara dos Deputados, fez eruditos comentários sobre o caráter da crise e defendeu o afastamento de Vargas, contra quem pronunciou dois célebres discursos: em 9 de agosto de 1954, quando respondeu ao proferido pelo presidente Vargas em Belo Horizonte; e em 13 de agosto de 1954, sobre o atentado contra Carlos Lacerda. Como o próprio Arinos observou, este último pronunciamento teve enorme repercussão e foi considerado o “discurso que derrubou o governo”.

Apesar da explícita satisfação de Afonso Arinos com seus discursos, considero difícil identificar, nos dois citados, qualquer teorização sobre política em geral ou mesmo políticas estatais que não ultrapassem o tema da corrupção e dos arbítrios que atribuiu a Getúlio Vargas, sempre vinculados a características pessoais e não poucas vezes por meio de referências a ancestralidades gauchescas, eventualmente cotejadas com a mineiridade do orador. Seu curto necrológio de Getúlio Vargas se encerrou com o chamado à união nacional que, aliás, constituía o lema unificador da oposição em torno do afastamento do presidente da República. Aliás, o discurso de 13 de agosto foi noticiado, no dia seguinte, em matéria da Tribuna da Imprensa cujo título replicou a desqualficação bombástica, feita pelo orador, do governo de Getúlio Vargas como “estuário de lama e estuário de sangue”.

Ódio e política

Carlos Lacerda não era fascista, mas um liberal profundamente antipopular, o que, aliás, ilustra a obviedade de que existem diferenciadas expressões do ódio na política. O século XX foi fértil em confluências entre liberalismo e fascismo, o que também ocorre com algumas de suas vertentes neste preocupante adentrar do XXI. Com a agravante de que, em boa parte do chamado Ocidente, a estrela-guia ideológica da chamada sociedade industrial, democrática e aberta a todos os que querem trabalhar e viver bem perde seu encantamento.

As novas tecnologias de informação, até pouco tempo atrás consideradas pontes seguras para a liberdade e a autonomia, funcionam como fortes bloqueios às lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, a começar pelo interior da principal formação social imperialista em crise de hegemonia. Nas formações sociais dominadas pelo modo de produção capitalista, Big Techs potencializam a mobilidade setorial e espacial dos capitais; são meios extremamente eficazes de se acelerar e intensificar os processos de financeirização e oligopolização; têm servido de suporte para o fortíssimo controle, a quase qualquer distância espacial e dimensão da vida, sobre os trabalhadores e trabalhadoras. Resultado: mais do que as chamadas reestruturações produtivas (capitalistas) anteriores, a atual semeia a desesperança, terreno fértil para o fascismo. Há algum tempo já se fala de imperialismo de plataforma e, agora surge, ainda com pitadas de otimismo, a expressão “capitalismo de vigilância”.

Nesta longa crise do sistema imperialista hegemonizado pelos EUA, a tendência aponta para a acumulação capitalista sob regimes fascistizantes e sobre os trilhos de tresloucada financeirização. Depois de tanto se falar em totalitarismo, é a primeira vez na história da humanidade em que se compra, se vende, se paga, recebe e até se assiste a genocídios em tempo real, sem sair da cama ou do banheiro. E — dizem os entendidos — sob o permanente cuidado dos algoritmos. Nem precisava, mas os controladores dessa parafernália — até pouco tempo, revolucionários! — são todos umbilicalmente ligados aos Estados imperialistas (mais diretamente ao estadunidense) e agora, já com os primeiros rachas, ao presidente de lá.

Cresce a importância de se detectar quais correntes do liberalismo partidário se voltarão para a defesa e o aprofundamento da democracia e de direitos sociais. Também neste caso, o conhecimento histórico pode ser rico em referências.

***

Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida é professor de Ciências Sociais da PUC-SP.

PARA SE APROFUNDAR NO TEMA

O ódio como política, de Esther Solano (org.)

Um panorama amplo e diversificado das direitas pós-ditadura militar no Brasil, revelando facetas históricas, políticas e culturais que contribuíram para a atual polarização e radicalização política. Este livro oferece reflexões essenciais sobre o panorama político brasileiro, com textos de autores como Edson Teles, Luis Felipe Miguel, Camila Rocha, Esther Dweck, Ferréz, Pastor Henrique Viera, Pedro Rossi, Rosana Pinheiro Machado, Rubens Casara e Stephanie Ribeiro.

Petrobras e petroleiros na ditadura: trabalho, repressão e resistência, de Luci Praun, Alex de Souza Ivo, Carlos Freitas, Claudia Costa, Julio Cesar Pereira de Carvalho, Luiz Marques, Márcia Costa Misi, Marcos de Almeida Matos e Vitor Cerqueira Góis

No ano em que se completam 60 anos do golpe civil-militar no Brasil, chega às livrarias a obra Petrobras e petroleiros na ditadura: trabalho, repressão e resistência, coletânea que aborda a relação entre a Petrobras e a ditadura no país. Fruto de investigação realizada ao longo dos últimos anos, o livro aprofunda e amplia o pouco que sabemos sobre a colaboração da maior empresa do Brasil com o brutal regime de exceção que imperou no país durante 21 anos.

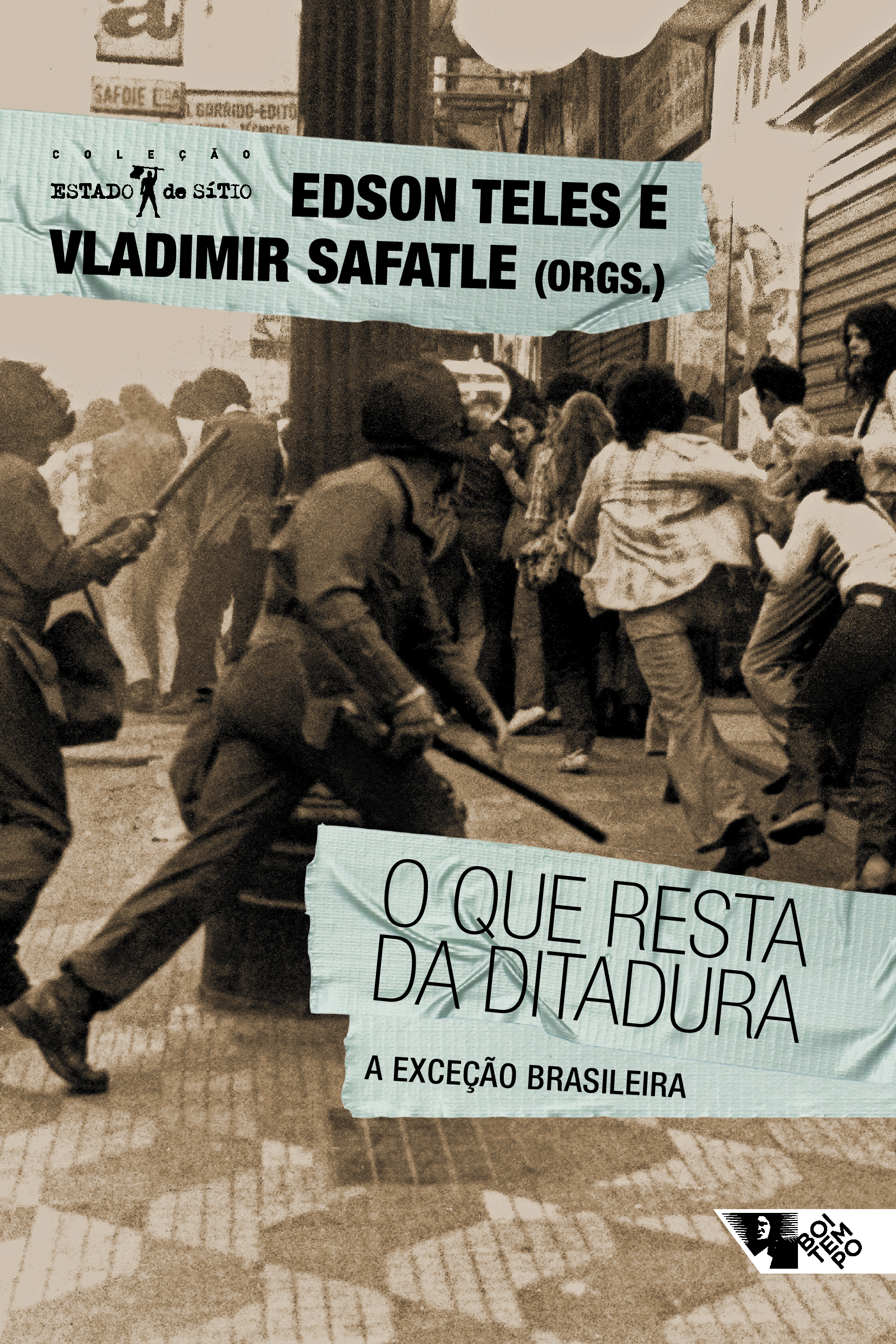

O que resta da ditadura: a exceção brasileira, organização de Vladimir Safatle e Edson Teles

Bem lembrada na frase que serve de epígrafe ao livro, a importância do passado no processo histórico que determinará o porvir de uma nação é justamente o que torna fundamental esta obra. Organizada por Edson Teles e Vladimir Safatle, O que resta da ditadura reúne uma série de ensaios que esquadrinham o legado deixado pelo regime militar na estrutura jurídica, nas práticas políticas, na literatura, na violência institucionalizada e em outras esferas da vida social brasileira.

Cães de guarda, de Beatriz Kushnir

Nascido de intensa pesquisa sobre um dos aspectos fundamentais do regime militar: sua relação com os órgãos de imprensa, da censura à colaboração. Beatriz Kushnir a formação, as bases jurídicas e as diretrizes que orientavam o trabalho da censura, baseando-se em extensa pesquisa documental, além de entrevistas, inclusive com onze censores – aspecto inédito – cujo trabalho era “filtrar”, na imprensa e nas artes, o que incomodasse o regime não só no campo político, como também na cultura e até no campo da moral.

Sinfonia inacabada, de Antonio Carlos Mazzeo

Análise apaixonada e crítica do PCB e da esquerda no Brasil, traça a história destacando erros e acertos, e examina a luta por um futuro melhor, tudo no contexto dos 100 anos de fundação do PCB. Um olhar essencial sobre a esquerda no Brasil.

Caparaó: a primeira guerrilha contra a ditadura, de José Caldas da Costa

Um grupo de ex-militares protagonizou a primeira resistência armada à ditadura no Brasil, buscando criar um foco de guerrilha no Caparaó. Este relato detalhado, resultado de extensa pesquisa e entrevistas, revela suas motivações, a luta diária na serra e a complexidade interna do grupo.

Memórias, de Gregório Bezerra

Uma impressionante narrativa autobiográfica que traça a vida de um icônico líder da resistência à ditadura militar no Brasil. A história do líder comunista é contada com paixão, sofrimento e a busca incansável por justiça social. Um relato inspirador e impactante da luta por igualdade e socialismo.

PARA CONVERSAR SOBRE A DITADURA COM AS NOVAS GERAÇÕES

A ditadura é assim, de Equipo Plantel, com ilustrações de Mikel Casal

O cotidiano de um emburrado ditador ilustra como funciona a sociedade dentro de um regime autoritário. A ditadura é assim é o segundo volume da coleção Livros para o amanhã, que discute a maneira como as pessoas se relacionam em sociedade. O propósito deste livro é mostrar o funcionamento e os perigos da ditadura partindo de exemplos simples, a fim de que as crianças compreendam o problemas existentes em um sistema político que privilegia uma única corrente de pensamento em detrimento das outras.

A misteriosa história do ca.di.re.me., de Tatiana Filinto

Em um mundo de conexões instantâneas, Julia e Olivia desvendam segredos através de cartas, mergulhando em reflexões entre endereços distantes. Quando o misterioso sumiço do diário compartilhado por elas se entrelaça com o desaparecimento de Zulmira na ditadura, uma trama delicada e cheia de mistério se desenrola. Amizade, amor e transformação costuram esta narrativa única, convidando você a desvendar enigmas e emoções entre páginas

Deixe um comentário